文学与文化论文范文

前言:我们精心挑选了数篇优质文学与文化论文文章,供您阅读参考。期待这些文章能为您带来启发,助您在写作的道路上更上一层楼。

第1篇

根据学习的内容和自己的爱好,由语文课代表每周到学校图书室借阅图书,利用阅读课进行阅读。再次建立班级图书角,每一名学生将自己的图书带到学校,登记后,由专人负责。学生可根据自己的需要随时借阅,按时归还,实现资源共享。每天利用晨会时间进行背诵经典书籍,同学之间、班级之间互相交流展示,了解传统文化,陶冶性情,不断提高自己的记忆力,增长自己的文学才华。语文学习讲究厚积薄发,关键是帮助学生完成积累,并学会学以致用。积累分文本和电子形式,在课堂和校内以文本积累为主,设立课堂名家、名句名段、个人风采、名著阅读等栏目,以写为主,辅之剪贴,将内容分门别类地记录下来。在校外以电子形式积累为主,加强对课外书籍的阅读,在电脑上设立自己的文件夹,设立他山之石、真我风采等项目,努力充盈自己的知识,开阔自己的视野。

二、巧写

阅读是写作的基础,写作水平的提高不仅仅和读书密不可分,也需要掌握一定的写作技能。日常生活中,认真观察,积极动脑,勤于练笔,坚持写日记或周记。不论长短,只要写出自己的感受就行,一个片段,一个见解,一个创意,都是收获。在平常的写作指导与批改中,我不断变换作文和批改的方式,不断提高要求,让学生步步提高,看到自己的进步,在成就感中不断培养学生的信心。初次作文,我以规范为首,从立意、构思、语言、内容、书写、段落层次、标点符号等方面做出具体的要求,将作文誊写在作文本或稿纸上。作文批改以教师的面批为主,了解学生的真实水平,找出其优点,同时说出自己的建议,有利于以后的作文指导和学生水平的提高。中段作文以标新立异展示个性为主,用作文纸进行训练。具体方法是:用一张八开附有格子的纸,第一面让学生列提纲,从第二面开始作文,第三面的后面和第四面是教师的指导和学生的修改。此次形式的作文以师生课堂共评和优秀例文引导为主,在看到自己长处的同时,主要是学习别人的优点,取长补短,共同提高。鲁迅先生说,作文是改出来的,而不是写出来的。对于学生作文的修改,一方面可以借鉴别人的优点,例如好的作文题目,巧妙的构思,充实的内容,精彩的段落等;另一方面可以修改自己的不足,或是局部修改,改正错别字,注意语句的精练与生动,也可以是整段,甚至是整篇文章,直到满意为止。修改好的作文,教师给予指导,等双方都满意后,再进行打印,变成铅体字,编辑成册,收入个人文集或班级文集,让学生有成就感。对于特别优秀的作品,教师或学生自己积极地往杂志或报纸推荐投稿,争当文学小明星,在自己发表作品的同时,又增强了自己的信心。

三、勤展

第2篇

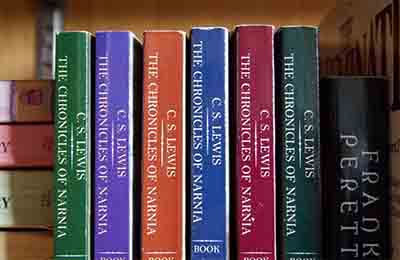

文化创意产业是精神生产的凝聚形态。其最大特点就是将文化、科技、经济、教育等因素融为一体,生产出既具有物质意义又具有精神内涵的产品或服务。文学作为艺术的母体具有为文化创意产业提供丰富的精神和智力资源的能力,理解和挖掘文学资源,尤其是经典文学资源,有助于为文化创意产业的发展提供丰富的营养。立足长远来看,按照文化产业化的路子再造文学经典作品,会形成一个具有巨大发展潜力的可持续再造的产业链或产业群。从商品营销的角度来看,今天是一个讲究“品牌至尊”的时代,人们在购买产品时,品牌成为了一个重要的甚而是起着决定性作用的因素,文化产品也不例外。因此,就文化产品的开发而言,由于经典作品有着很高的知名度,是一种“品牌产品”,而且很多经典是头顶着“神圣光环”的“名牌”,因而比非经典作品会显现出更大的优势,更具有商业开发价值。文学经典所具有的“品牌效应”,也即商业开发价值,至少可以从两个方面来解读:首先,文学经典具有“明星效应”,能够有力争夺公众的注意力。在经济资本控制下的传播形态,日益演化为一种商业化传播,传播的目的就是为了攫取利润。而今天的经济形态,在很大程度上是一种“注意力经济”,一个产品如果要在市场中获得成功,首先要做到的就是能够吸引消费者的注意力。文学经典显然具有这种功能,它们在漫长的历史长河中,一直被不同年代的人所推崇和重视,在大众心中有着极高的知名度,对它们的关注几乎成为了一种自然状态,以至于在很多人的心目中,经典作品是一种带有“神圣光环”的存在,只要它进入人们的视野,就自然而然地会聚焦社会大众的目光。人们对经典的推崇,使经典长期以来一直处于人类文化活动的中心,占据着人类话语秩序和表征系统中的特殊位置,甚而在相当程度上对话语权构成控制,对意义的表达形成规范。在很多的社会历史语境当中,我们发现是否具有良好的文学修养和文学能力,在很大程度上会影响某个人或某个群体对话语权的获得。有很多时候,文学素养和文学能力甚而会成为一个人身份的表征。而这种素养和能力的形成,有相当一部分来源于文学经典的滋养。文学在社会活动中所形成的特殊的话语垄断,使经典相较于其他的话语形式,更容易争夺公众的注意力,形成引人注目的“明星效应”。

从这一意义上讲,“不是说消费者主观上需要拆借经典,而是因为经典在客观上堪值利用。哪怕是拆借嵌入经典的只言片语或地名人名,它立刻就可以获得一种招引力,一种情调感,一种‘差异性区别’的标示,一种身份和品位的象征。”①其次,受“明星效应”影响,文学经典还可能引发“多米诺骨牌效应”。文学经典由于具有很高的经济开发价值和很强的商业扩张性,在文化创意产业的发展中扮演着非常重要的角色,形成了文化创意产业链上非常重要的一环。文化的产业化,使得文化生产对整个文化创意产业链的建设越来越重视,进而让文化产品市场形成了广泛的延伸性和关联性。一种文化产品的成功,往往可能带动相关产业链上很多其他产品的发展与兴盛,从而获得可观的经济效益,带来滚滚财源。文学经典由于有着很高的知名度,它作为一种特殊的文化资本进入市场后,更容易引发文化创意产业的连锁反应。实践表明,通过“经典再造”、“故事新编”等方式,文学经典可以被转化为异质文本,演化为戏曲、话剧、舞蹈、评书等艺术形态,通过电视、电影、手机、互联网等传播媒介进行传播,可以有效改变因传播方式的单一化和传播对象的精英化而造成的局限,增强人们消费经典的便利性,从而使经典的影响力得以迅速扩大。对经典作品的再生产,可以使经典以更快的速度向网络产品、音像产品、视听产品等文化消费领域延伸,并且这种影响力将很容易被扩散至诸如玩具、服装、旅游、休闲、礼品、文具、饮食等其他相关产品市场,从而引发“多米诺骨牌效应”。

二、将文学经典融入文化创意产业,对于提高文化创意产业的发展层次具有重要作用

文学本身具有很强的审美性,经典文学更是如此。文化创意产业致力于生产富有审美属性的文化产品,借助经典文学充实文化创意产业,有助于文化创意产业审美水准的提升,让文化产品更具魅力。此外,文化产品需要个性,需要富有经典意味的底蕴,将文学经典融入文化创意产业,有助于增强中国文化创意产业的民族个性,充实文化创意产业的文化内涵。经济全球化已经成为一股势不可当的国际潮流,文化创意产业自然也被裹挟其中。以文化创意产业中的电影为例,中国电影面对好菜坞的全球化扩张,在许多方面都处于劣势。其具体表现为资金短缺、人才匮乏、技术落后,但这其中更为重要的是中国电影产业机制的严重不成熟。中国电影要走向世界,与好莱坞电影相抗衡,最为突出的优势就是中国拥有丰厚的经典文学艺术资源,这种资源早已被国外的电影产业开发和利用——迪斯尼的《花木兰》便是显例。中国文学艺术传统完全不同于美国和其他西方国家,有着非常独到的特色,这种传统,不仅在中国有着悠久的历史和广泛的影响力,而且对于日本、朝鲜、东南亚等国家都有着根深蒂固的影响。对西方世界而言,中国经典的文学艺术也有着独特的东方魅力。如果我们能够把这些可贵的文学艺术资源进行产业化开发,完全有望形成具有国际影响力的作品,从而占据广阔的市场。中国有着逾五千年的悠久历史和光辉灿烂的民族文化,从楚辞汉赋到明清小说,从礼、乐、诗、书等精英文化到坊间说书、戏曲故事、民间传说、通俗小说等通俗文化,都彰显出中华文学艺术的博大精深,这些都是中国文化创意产业可资利用的资源。

“越是民族的,越是世界的”,中国文化创意产业唯有植根于中华民族的文学艺术沃土,从中汲取强大的能量,才能真正地与世界文化产业相抗衡。我们应该走出效仿跟风的窠臼,有意识地整合属于本民族的传统文学艺术资源,将经典作品与产业形式进行有效的组合嫁接,进而形成文化创造力。文化创意产业的实践也表明,在全球化的背景下重新阐释经典文学艺术,完全可能赢得世界观众的喜爱。《花木兰》的全球发行便是一个成功的典范,通过融合中国与西方文化、传统与现代文化、经典故事与现代科技,使《花木兰》获得了世界观众的认可。而让人感到遗憾的是,对《花木兰》有着原始版权的中国,却至今缺乏对这类经典故事的有效开发与运作。中国文学艺术资源的丰富性有目共睹,它完全有望为中国文化创意产业的发展提供一种潜能:一方面,中国文化创意产业应该植根于本土的文学艺术,因为越具有民族性才越具有国际性;另一方面,又必须重视现代意识对本土文学艺术的观照与超越,在全球化的舞台上,积极地与“他文化”进行交流与融合,使之更加具有世界性和现代化的色彩,这样才更容易被现代观众所接受,更容易获得国际化的认同。我们应该认识到,面对全球化的竞争,中国文化创意产业发展的重要途径,便是通过充分开发、利用本土文化资源,来有效提升中国文化创意产业的竞争力。中国有那么多精彩的神话故事、传说、典故,那么多优秀的文学名著、艺术作品,这些都是让我们这个国家具有东方魅力的重要元素,如不加利用或不善利用,无疑是一种巨大的遗憾。我们应该看到,在全球化的文化环境中,在发展文化创意产业的过程中,充分利用本土经典文学资源将是我们的优势,把文学经典有效融入现代文化创意产业将有力提升我国文化创意产业的层次和国际竞争力。

三、文学与文化创意产业相嫁接,有助于丰富既有的文化体系

从前瞻性的眼光来看,产业化了的文学作品会对以后的文化发展产生影响。作为一种新的文化积淀,它们也会表现出长久的历史性的文化功能,会使既有的文化体系更加饱满。实践表明,在文化创意产业中,融入文学元素,让经典文学在文化创意产业工作者富有激情的头脑中生根发芽,完全有望催生新形态的文学作品。在中国,从文化创意产业崭露头角开始,文坛便依托法兰克福学派理论,掀起了一股文化创意产业批判与文学精神保卫之风。批判者从德国的法兰克福学派汲取理论来源,抨击文化创意产业对于传统文学的破坏,进而倡导维护传统文学精神。他们认为,就生产手段来看,文学致力于探索人类心灵世界的秘密,是人的心智的形象化体现,而文化创意产业则更像是工厂里的流水作业,侧重于借助技术手段进行模式化生产。由此认为文化创意产业与文学精神无缘。这种观点单方面看非常有道理,它敏锐地看到了机械式的生产和商业化的运作对于文学的灵动和追求真善美的破坏,但如果从更多元的角度来探讨文学与文化创意产业的关系,这种观点却未必经得起推敲。笔者认为文化创意产业的生成与发展确实对文学造成了非常重要的影响,它在很大程度上改变着文学的存在形态,但是文化创意产业与文学精神并不存在绝对的对立与冲突,我们应该正视这一产业形态所带来的改变。事实上,在人类历史发展的各个阶段,文学都难免会受到社会发展、产业变更的影响,因为文学毕竟不是一个孤立的存在,它本身就是社会生活的有机组成部分。

从这一意义上讲,文化创意产业的出现与各个时代的产业发展带来的变革有着很大的一致性。其差异主要在于影响力的大小,其造成的结果也不是毁灭性的。毕竟,文学精神的保持归根结底还是要看文学对自身认同的努力,对文学追求的信守,这才是文学精神能否持续的内因,而不宜单方面地归责于文化创意产业。在文化创意产业成为一种发展趋势的情况下,作为一种创意活动的文学,难免会与文化创意产业产生诸多联系,在这种情况下,文化创意产业与文学出现磨合也是非常正常的情态,我们不妨以更加理性全面的态度对文化创意产业与文学的磨合期予以观照。辩证地来看,文学与文化创意产业的碰撞与融合,确实会对原有的文学形态造成冲击,但是在这种冲击动荡之中,新的文学形式也会应运而生,而它们的出现则可以有力地丰富文学的既有形式,有效地充实现代社会的文化体系。比如图文文学书籍“绘本”,便是文化产业运作的典型个案,它作为一种“以大众传媒为载体,以现代都市为主要对象的文化形态”,①越来越受到年轻人的追捧。它不再囿于传统的文字叙事,而是借助现代化的构图手段,着力展现文与图的内在联系,将文字与图画有机融为一体。在绘本作品中,创作者以现代技术手段为依托,让文字与图画共同承担起讲故事的任务,通过形象生动、韵味十足的图像符号来引发读者的关注,表达自己的观点,用更加可感的方式与读者展开思想的交流与互动。这种创作方式瓦解了“想以纯粹的语言形式来界定文学的传统观念”,重新界定了文学创作中的图文关系,为当代审美文化研究提供了新的范式。随着文化创意产业的发展,类似绘本这种结合了现代传媒手段的作品形式很可能会越来越多,它们本身将成为新的文学样式,会对文学和文化体系的发展和丰富产生重要的作用。

四、将文学经典与文化产业相结合,有益于文学作品的保存与弘扬

文学经典经过文化创意产业的运作,能够实现更大范围的传播,得到有效的保存与弘扬,甚至一些濒临灭绝的文学艺术形态或作品,也可能通过文化创意产业被激活。随着信息社会的来临,一个由数字媒介主导的信息化文学社会正在形成。人们往往把更多的时间用在电视、网络这样的媒介上,而开始摒弃传统的阅读方式。正如麦克卢汉所言:“倘若文学要作为少数人的一门学科而保留下来,它就一定要将自己的感知和判断技巧迁移到这些新媒介之中”。在这样的时代背景下,文学的生存境况势必会受到文化格局变动的影响。文学经典如果仍然按照传统的形态继续下去,很有可能导致消费体验缺乏新意,继而传播范围越来越窄,传承性将会受到很大影响。所以,站在文化学的维度,大胆地将文学与文化创意产业相结合,将有助于文学经典找到另一种生存状态,从而促成经典的延续与弘扬。与以往各个历史时期不同的是,除了印刷传播的方式之外,随着手机、网络、电子阅读器的普及,原典传播发展出了数字传播的新形式。阅读现状已经表明,随着人们阅读习惯的改变,数字传播将越来越成为经典传播的重要手段。此外,影像传播也构成了当代非常受欢迎的经典传播方式。它是一种在视觉文化的背景下形成的文学经典改编现象,主要形式是经典作品的影视传播,比如电视剧版的“四大名著”,也包括各种flas、影像视频、图文书以及漫画书的传播。自2O世纪以来,电影一直占据着影像传播的主导地位,许多艺术形式,包括文学在内,都需要依照与电影的关系来审视其价值,在很大程度上文学经典是否被改编成电影也成了衡量其价值和影响力的一个方面。①中国在历史发展的过程中创造了极为丰厚的文学艺术财富。

文化产业的发展,使得大量留存的中华典籍及人物事迹得以弘扬。史书《三国志》,小说《三国演义》,衍生了精彩纷呈的“三国文化”。自20世纪80年代开始,影视界掀起了一股改编三国经典的热潮:从8O年代初的《诸葛亮》、《曹操与华佗》,到长篇电视连续剧《三国演义》,《卧龙小诸葛》、《武圣关公》等,以及电影《见龙卸甲》、《吕布与貂蝉》的上映,在相当程度上引领了三国影视改编的潮流,之后对三国的关注被扩展到整个文化创意产业领域。网络作品《大话三国》、图书《水煮三国》、动漫《Q版三国》,都是以三国故事为蓝本进行的经典资源开发。在国际市场上,很多国家从中国引进了电视剧《三国演义》,同时自己也拍摄了一些以三国为题材的电视作品。如日本横三光辉以三国时期“桃园结义”、“草船借箭”等著名典故为依托,拍摄了动画作品《三国志》。与此同时,日韩等国家以三国为背景的网络文化开发更是随处可见。由此可见,文化创意产业对三国文化的现代传播起到了不可忽视的作用。在中国古典文学中,很多作品都具有广泛的影响力,比如《西游记》、《搜神记》、《红楼梦》等。我们应该充分考虑运用产业化的方式,把这些具有持久生命力的经典作品传播出去,形成充满生机的文化输出格局,运用经典的力量有效提升国家的文化软实力。无论是传统的文本阅读,还是新兴的视觉影像传播,文学经典都以其丰厚的文学底蕴和丰富的历史内涵而彰显出动人的魅力。正如汉朝人王符在《潜夫论》中所说的“索道于当世者,莫良于典。典者,经也是故圣人以其心来造经典,后人以经典往合圣心也,故修经之贤,德近于圣矣。”②美国辛普森也认为“视觉文化语境下的文学不仅没有全面失守,相反的,文学在这个时代完成了它的统治,并且渗透到各个学科发挥着潜在的支配作用。”⑧特别是在文化创意产业蓬勃发展的当代,文学经典与新兴媒介的结合让经典焕发出了新的生命力。经典文学作品是中华民族精神财富的重要组成部分,是建设和发展中华文化的宝贵资源。

第3篇

射击方面的描写《诗经》中有许多关于射击的描写,比如,在《召南•驺虞》中这样写道:“彼茁者葭,壹发五豝,于嗟乎驺虞!彼茁者蓬,壹发五豵,于嗟乎驺虞!”全诗共两章,每章分三句,第一章首句“彼茁者葭”,交代了畋猎的背景,当风和日丽时,花木秀出,风煦润物,母猪藏匿极为隐密,猎人却能够“壹发五豝”,所获不菲。第二章首句“彼茁者蓬”,指出行猎是在蓬蒿遍生的原野,天高云淡,草浅兽肥,猎人都有丰厚的收获,足见其射技之高超。人们可以非常真实地感受到古代射技在人们心中的分量,古代人不但重外表,更重技艺,这也是人们综合审美情趣的体现。(三)游泳方面的描写游泳这一体育活动也在《诗经》中有所描写,比如《邶风•谷风》第四章中对游泳这样描写道:“就其深矣,方之舟之。就其浅矣,泳之游之。何有何亡,黾勉求之。凡民有丧,匍匐救之”。诗中对于游泳这一体育活动有着丰富的描写,“泳之游之”将游泳比作喻体,可见游泳在古代已经是非常普遍的体育活动。在《邶风•匏有苦叶》中“:匏有苦叶,济有深涉。深则厉,浅则揭。有弥济盈,有鷕雉鸣。济盈不濡轨,雉鸣求其牡。雝雝鸣雁,旭日始旦。士如归妻,迨冰未泮。招招舟子,人涉昂否。人涉昂否,昂须我友”。诗中通过对女子的游泳活动的细致描写,从而达到其丰富的文学效果。《诗经》涉及内容众多,其中描写了许多关于体育方面的活动,比如驭马、摔跤等体育活动,都有精彩的体现与细腻的描写,体育文化在《诗经》中有很好的体现。

唐代诗歌中关于体育文化的描写

唐代诗歌是历史文化发展的鼎盛时期,其中不乏与体育文化相关的作品。唐代也是传统体育文化发展的繁荣时期,体育文化对唐代诗歌发展有着极深远的影响。(一)娱乐表演方面的体育活动描写在唐代诗歌中,有大量关于娱乐表演方面的内容,其中体育活动也有着很生动的描写,比如,“日暮江南闻竹枝,南人行乐北人悲。自从雪里唱新曲,直到三春花尽时”。“春江月出大堤平,堤上女郎连袂行。唱尽新词欢不见,红窗映树鹧鸪鸣”。“桃蹊柳陌好经过,镫下妆成月下歌。为是襄王故宫地,至今犹自细腰多”。“新词宛转递相传,振袖倾鬟风露前。月落乌啼云雨散,游童陌上拾花钿”。这是唐代诗人刘禹锡的《踏歌词》,四首诗都对古代聚会时的欢快场面进行了细致的描写,虽然语言含蓄平述,但舞者们尽情跳舞,舞姿优美婀娜,情绪热烈奔放的场景却被作者描绘得生动形象。诗中不仅展现出民间对舞蹈这一艺术形式的热爱与赞美,更将整场表演渲染得热闹非凡,使人们有身临其境之感。再如,白居易的《胡旋女》:“胡旋女,胡旋女,心应弦,手应鼓。弦鼓一声双袖举,回雪飘摇转篷舞。左旋右旋不知疲,千匝万周无已时。人间物类无可比,奔车轮缓旋风迟”。顾况的《王郎中妓席五咏舞》:“汗浥新装画不成,丝催急节舞衣轻。落花绕树疑无影,回雪从风暗有情”。两首诗都对舞蹈这一表演活动的技艺、动作等方面进行了生动的描写,从而提升了整首诗的意境与审美度。诸如此类的作品非常之多,由此我们可以发现,体育文化在唐代的娱乐表演方面有着很广泛的基础。(二)骑射游猎活动方面的描写骑射游猎等方面的活动在唐代诗歌当中也有不少的作品进行描写,比如:“风劲角弓鸣,将军猎渭城。草枯鹰眼疾,雪尽马蹄轻。忽过新丰市,还归细柳营。回看射雕处,千里暮云平。”这是诗人王维的《观猎》,诗中将将军飞驰猎骑的情节描写得形象而生动,不仅对体育活动有深入的刻画,也使整首诗意味深长,令人回味无穷。(三)节令风俗方面的体育活动描写中国传统节令风俗节日非常多,而体育活动也在这些传统节日里有非常形象的体现,比如重阳登高、端午赛龙舟等活动,既是传统风俗节日的象征,又使体育活动与之相融合,充分繁荣了体育文化。唐代诗人杜牧的《九日齐山登高》正是一首描写重阳登高的诗:“江涵秋影雁初飞,与客携壶上翠微。尘世难逢开口笑,须插满头归。但将酩酊酬佳节,不作登临恨落晖。古往今来只如此,牛山何必独沾衣。”登高活动在唐代是极其重大的体育活动,所以对于重阳登高的描写非常多,不仅充分地展示了唐代人们对于体育活动的热爱,也将唐代繁荣昌盛的社会文化现状充分地展现出来。(四)球类活动的描写球类也是唐代很受欢迎的体育活动之一,许多唐代诗词都对球类有形象的描写。比如“,亲扫球场如砥平,龙骧骤马晓光晴。入门百拜瞻雄势,动地三军唱好声。玉勒回时沾赤汗,花騣分处拂红缨。欲令四海氛烟静,杖底纤尘不敢生。”这是唐代诗人杨巨源的一首描写打球观后感的诗,作者将打球过程中的激烈场面进行了真实而生动的描写,从中也体现出唐代人们对于球类这一体育活动的积极参与和热爱。(五)女子体育活动方面的题材唐代女子与男子都可以进行体育活动,女子的体育活动种类也很多,与之相对的诗词也很多。比如,唐代诗人张籍的《美人宫棋》:“红烛台前出翠娥,海沙铺局巧相和。趁行移手巡收尽,数数看谁得最多”。诗中巧妙地描绘了女子下围棋的场景,“趁行移手巡收尽,数数看谁得最多”。简单的几句却将下棋的情节刻画得惟妙惟肖。

扩展阅读

免责声明

本站为第三方开放式学习交流平台,所有内容均为用户上传,仅供参考,不代表本站立场。若内容不实请联系在线客服删除,服务时间:8:00~21:00。